11.09.2025 Sina Schäfer

ShareEin neuronales Netzwerk bezeichnet ein Verfahren des maschinellen Lernens, das vor allem dann eingesetzt wird, wenn aus Daten Muster erkannt und Entscheidungen abgeleitet werden sollen. Ob bei der Bildverarbeitung, Sprachsteuerung oder Prozessoptimierung, neuronale Netzwerke ermöglichen Anwendungen, die mit klassischen Methoden kaum zu bewältigen wären. Doch wie genau funktionieren sie, worin liegen ihre Stärken und wie lassen sie sich konkret in der Praxis nutzen? Dieser Beitrag gibt einen kompakten Überblick.

Was ist ein Neuronales Netzwerk?

Ein neuronales Netzwerk ist ein lernfähiges Computermodell, das aus miteinander verbundenen Einheiten besteht und Informationen auf eine Weise verarbeitet, die entfernt an die Struktur des menschlichen Gehirns erinnert.

Neuronale Netzwerke sind ein zentrales Verfahren des maschinellen Lernens innerhalb der KI. Sie ermöglichen es Computersystemen, Muster in Daten zu erkennen, komplexe Zusammenhänge zu analysieren und auf dieser Basis Entscheidungen zu treffen. Besonders leistungsfähig sind sie in Form sogenannter Deep-Learning-Modelle, die aus vielen Schichten bestehen und auch unstrukturierte Daten wie Bilder, Texte oder Audiosignale verarbeiten können.

Moderne KI-Anwendungen wie Large Language Models (LLM), Bildgeneratoren oder prädiktive Analysetools basieren maßgeblich auf neuronalen Netzwerken. Auch Foundation Models beruhen im Kern auf neuronalen Netzwerken, in der Regel in Form sogenannter Transformer-Modelle.

Hintergrund und Kontext

Die Ursprünge neuronaler Netzwerke reichen bis ins Jahr 1943 zurück, als erstmals versucht wurde, die Signalverarbeitung des menschlichen Gehirns mathematisch zu modellieren. In den 1950er und 1960er Jahren experimentierten Informatiker mit einfachen Netzwerkstrukturen, doch fehlende Rechenleistung und geringe Datenverfügbarkeit verhinderten eine praktische Umsetzung. Das Interesse an der Methode ließ nach. In den 1980er Jahren wurde das Konzept wieder aufgegriffen und technisch weiterentwickelt. Ab den 1990er Jahren fanden neuronale Netzwerke zunehmend Eingang in die KI-Forschung. Ihren heutigen Entwicklungsstand erreichten sie jedoch erst durch Fortschritte in der Datenverarbeitung, den Zugang zu großen Trainingsdatensätzen und leistungsfähiger Computerinfrastruktur.

Erst diese technischen Voraussetzungen machten es möglich, komplexe Modelle zu trainieren, die kognitive Fähigkeiten des Menschen nachahmen oder sogar übertreffen können. Ein bedeutender Fortschritt war die Entwicklung der Transformer-Architektur im Jahr 2017. Sie bildet heute die Grundlage vieler moderner KI-Systeme, etwa in der Sprachverarbeitung oder Bildanalyse.

Wie funktioniert ein Neuronales Netzwerk?

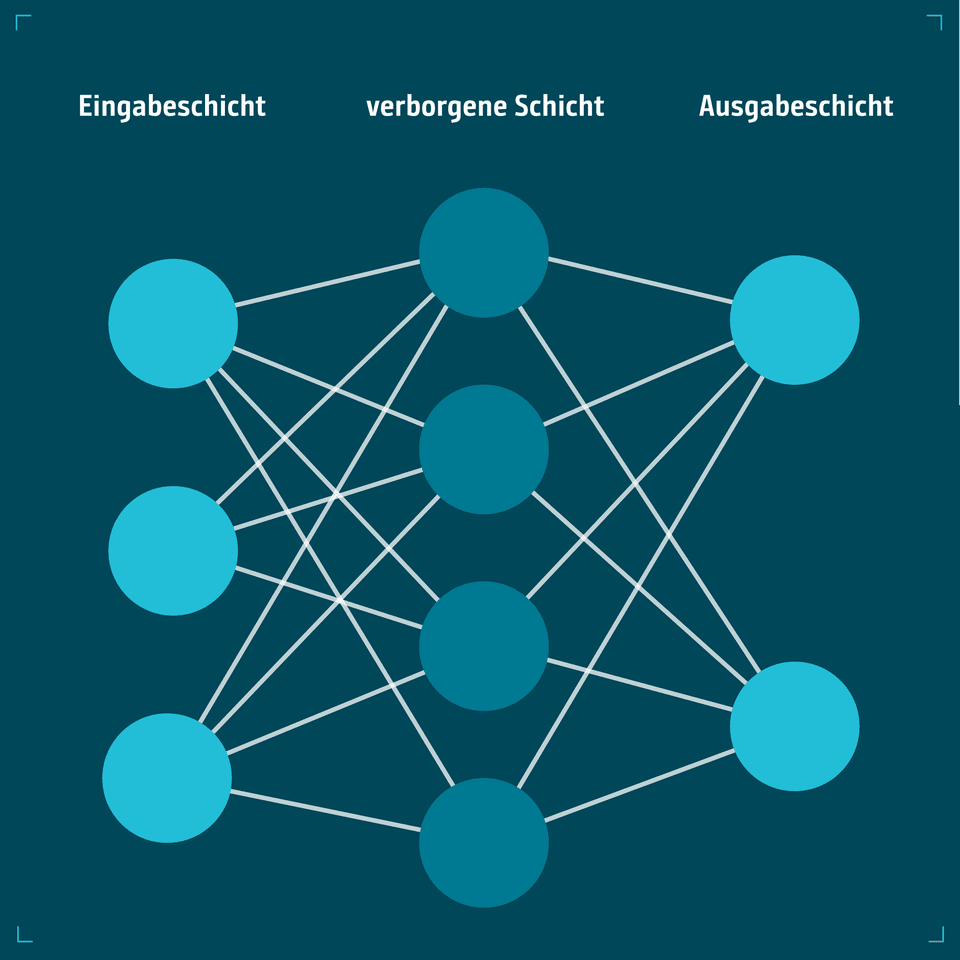

Ein neuronales Netzwerk besteht aus einer Vielzahl miteinander verbundener Knoten. Diese empfangen Informationen, verarbeiten sie anhand mathematischer Funktionen und geben das Ergebnis an die nächste Schicht weiter. Der Informationsfluss erfolgt dabei schichtweise, wobei jede Schicht eine spezifische Funktion erfüllt.

Typischerweise gliedert sich ein neuronales Netzwerk in drei zentrale Schichten:

- Eingabeschicht (Input Layer): Hier werden die Rohdaten in das Netzwerk eingespeist. Je nach Anwendung können das etwa Bildpixel, Textwörter oder numerische Werte sein.

- Verborgene Schichten (Hidden Layers): In diesen Schichten finden die eigentlichen Berechnungen statt. Die künstlichen Neuronen analysieren die Eingabedaten, gewichten sie und entscheiden anhand sogenannter Aktivierungsfunktionen, welche Informationen weitergegeben werden. Je nach Komplexität des Modells kann es eine oder viele dieser Schichten geben.

- Ausgabeschicht (Output Layer): Am Ende des Netzwerks steht die Ergebnisbereitstellung. Diese kann je nach Anwendung unterschiedlich aussehen – zum Beispiel als Klassifikation (z. B. „Bild zeigt eine Katze“), als numerische Vorhersage oder, wie bei Sprachmodellen, als generierter Text.

Durch das Training lernt das Netzwerk, welche Gewichtungen zu richtigen Ergebnissen führen. Dabei wird das Netzwerk mit Beispieldaten gefüttert, passt seine internen Parameter Schritt für Schritt an und verbessert dadurch kontinuierlich seine Leistung.

Anwendung bei INFORM

INFORM setzt neuronale Netzwerke in seinen Lösungen zur Absatzprognose und Disposition im Frischehandel ein. In Sortimenten mit schwankender Nachfrage, unvollständigen Daten und saisonalen Effekten erkennen sie nichtlineare Zusammenhänge und erzeugen robuste Vorhersagen.

Ein typisches Beispiel ist die Prognose saisonaler Produkte wie Spargel oder Äpfel, bei denen sich die Nachfrage abhängig von Kalenderwoche, Herkunft, Regionalität, Preis oder Promotionsverlauf innerhalb kürzester Zeit verschieben kann. Die Netze lernen, solche Wechselwirkungen zu erfassen, fehlende Informationen durch verallgemeinerte Strukturen zu ergänzen und ihr Verhalten laufend an neue Rahmenbedingungen anzupassen. So entstehen tagesaktuelle Prognosen auf Artikel- oder Warengruppenebene. Diese bilden die Grundlage für automatisierte Bestellentscheidungen. Anders als starre Regelwerke gewichten die Modelle kontextsensitiv, etwa ob ein Absatzanstieg auf Preis, Saison oder Sortimentswechsel zurückzuführen ist. In Kombination mit weiteren Optimierungsverfahren entstehen differenzierte Bestellvorschläge. Disponenten greifen nur dort ein, wo menschliche Einschätzung erforderlich ist, etwa bei Lieferengpässen oder regionalem Wissen.

Vorteile Neuronaler Netzwerke

- Erkennung komplexer Zusammenhänge: Sie erkennen Muster und Abhängigkeiten, die klassischen Modellen entgehen, insbesondere bei nichtlinearen Verläufen.

- Lernfähigkeit: Neuronale Netzwerke passen sich durch kontinuierliches Training automatisch an neue Daten und veränderte Rahmenbedingungen an.

- Umgang mit unvollständigen Daten: Auch bei fehlenden oder lückenhaften Informationen können sie verallgemeinerte Strukturen nutzen, um valide Ergebnisse zu erzeugen.

- Automatisierung datenbasierter Entscheidungen: Sie ermöglichen die Entlastung von Fachkräften, etwa durch automatisierte Prognosen oder Bestellvorschläge.

- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Ob Prognose, Klassifikation, Text- oder Bildverarbeitung, neuronale Netze lassen sich flexibel in verschiedenste Anwendungen integrieren.

Herausforderungen beim Einsatz Neuronaler Netzwerke

- Hoher Datenbedarf: Für eine zuverlässige Prognosequalität sind große Mengen hochwertiger Trainingsdaten erforderlich.

- Intransparenz der Entscheidungen: Die internen Berechnungen sind schwer nachvollziehbar, was Erklärbarkeit und Akzeptanz erschwert („Blackbox-Problem“).

- Hoher Rechenaufwand: Training und Anwendung komplexer Modelle benötigen leistungsfähige Hardware und entsprechende Infrastruktur.

- Risiko fehlerhafter Gewichtung: Verzerrungen im Datensatz oder fehlerhafte Zusammenhänge können zu falschen Prognosen führen.

- Pflege- und Wartungsaufwand: Modelle müssen regelmäßig überwacht, validiert und an veränderte Bedingungen angepasst werden.

FAQ zu Neuronalen Netzwerken

Wie arbeiten neuronale Netzwerke im Vergleich zu klassischen Algorithmen?

Neuronale Netzwerke arbeiten nicht mit fest vorgegebenen Regeln, sondern lernen auf Basis von Beispieldaten. Während klassische Algorithmen nach vordefinierten Anweisungen arbeiten, erkennen neuronale Netzwerke eigenständig Muster und Abhängigkeiten, um Entscheidungen zu treffen oder Vorhersagen zu generieren.

Welche Arten von neuronalen Netzwerken gibt es?

Es gibt verschiedene Typen neuronaler Netzwerke, die für unterschiedliche Aufgaben entwickelt wurden:

- Feedforward-Netze leiten Informationen nur in eine Richtung weiter und eignen sich gut für einfache Klassifikations- oder Vorhersageaufgaben.

- Convolutional Neural Networks (CNNs) sind besonders effektiv bei der Bildverarbeitung. Sie erkennen Muster wie Kanten oder Formen und werden z. B. in der Gesichtserkennung oder medizinischen Bildanalyse eingesetzt.

- Recurrent Neural Networks (RNNs) sind auf Daten in zeitlicher Reihenfolge spezialisiert, etwa Sprache oder Zeitreihen. Sie behalten frühere Eingaben im Gedächtnis und eignen sich z. B. für Sprachmodelle oder Prognosen über Entwicklungen im Zeitverlauf.

Wie trainiert man neuronale Netzwerke?

Neuronale Netzwerke werden mit Hilfe von Trainingsdaten angelernt. Dabei erhält das Netzwerk viele Beispiele, aus denen es lernt, Muster zu erkennen und Zusammenhänge herzustellen. Bei jedem Durchlauf vergleicht es seine Vorhersage mit dem tatsächlichen Ergebnis und passt seine internen Gewichtungen an, um den Fehler zu minimieren. Dieser Prozess – meist über viele Iterationen – wird als Training bezeichnet. Je mehr Daten und Rechenleistung zur Verfügung stehen, desto besser kann das Netzwerk lernen und verallgemeinern.

Fazit

Neuronale Netzwerke sind das zentrale Werkzeug moderner KI und bieten großes Potenzial, um komplexe Aufgaben automatisiert und intelligent zu lösen. Durch ihre strukturierte Lernfähigkeit eröffnen sie neue Wege für effizientere Prozesse, fundierte Entscheidungen und innovative Anwendungen. Wir stehen erst am Anfang einer Entwicklung, die Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig verändern wird. Das Potenzial neuronaler Netzwerke ist enorm und es wächst mit jedem Anwendungsfall.

Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie KI-Lösungen in Ihrem Unternehmen zum Einsatz kommen können? Dann werfen Sie einen Blick in unsere weiteren Blog-Beiträge oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.

ÜBER UNSERE EXPERT:INNEN

Sina Schäfer

Corporate Communications Managerin

Sina Schäfer arbeitet seit 2021 als Corporate Communications Managerin im Corporate Marketing bei INFORM. Ihr Fokus liegt auf der externen Kommunikation zu den Themen Inventory & Supply Chain, Produktion und Industrielogistik.