09.09.2025 Mario Bock

ShareOhne sie wären umfassende Digitalisierungsstrategien kaum denkbar. Unternehmen können mit diesen virtuellen Abbildern realer Systeme Prozesse in Echtzeit überwachen, Abläufe optimieren und Was-wäre-wenn–Szenarien risikofrei durchspielen. Doch was steckt genau hinter dem Trend-Begriff „Digital Twin“?

Was ist ein Digitaler Zwilling?

Digitaler Zwilling (Digital Twin) bezeichnet ein virtuelles Abbild eines realen Objekts, Prozesses oder Systems, das dessen Zustand und Verhalten auf Basis von Echtzeitdaten widerspiegelt. Er ermöglicht die kontinuierliche Überwachung, Analyse und Optimierung von Abläufen und Vorgängen.

Die genaue Abgrenzung des Begriffs ist allerdings nicht immer einheitlich. Je nach Quelle gibt es verschiedene Definitionen und Abstufungen dessen, was als Digitaler Zwilling gilt. Die Übergänge zwischen diesen Abstufungen sind dabei oft fließend.

Unterschied zum Digitalen Schatten

Ein häufig genutzter Begriff ist der Digitale Schatten. Je nach Definition gilt dieser entweder als Verfeinerung innerhalb der Digitalen Zwillinge oder als Vorstufe. Ein Digitaler Schatten sammelt und visualisiert zwar Daten aus der realen Welt, kann diese jedoch nicht aktiv nutzen, um auf das physische Objekt zurückzuwirken. Er dient somit lediglich der passiven Überwachung und Analyse.

Ein Digitaler Zwilling geht darüber hinaus, indem er nicht nur Daten empfängt und analysiert, sondern über bidirektionale Kommunikation aktiv Einfluss auf sein reales Gegenstück nehmen kann – etwa durch direkte Steuerungsbefehle oder automatisch ausgelöste Maßnahmen.

Reifegrad und Klassifizierung

Digitale Zwillinge können darüber hinaus anhand verschiedener Reifegrade klassifiziert werden, die ihre Funktionalitäten bis hin zu autonomen Systemen beschreiben. Während einfache Zwillinge nur aktuelle Zustände visualisieren, erstellen höher entwickelte Modelle Diagnosen, Prognosen und geben Handlungsempfehlungen.

Die höchste Entwicklungsstufe bilden die vollständig autonomen Digitalen Zwillinge, die eigenständig Entscheidungen treffen, kontinuierlich lernen und sich selbst optimieren. Unterstützt durch Technologien wie Machine Learning und Data Mining könnten solche autonomen Systeme theoretisch auch ohne menschliches Eingreifen agieren und eigenständig Abläufe kontinuierlich verbessern.

Entstehung: Von NASA bis Industrie 4.0

Die Idee eines technischen „Zwillings“ reicht bis in die 1960er-Jahre zurück: Bei den Apollo-Mondmissionen setzte die NASA physische Zwillingsmodelle ein, um Szenarien durchzuspielen und Probleme (wie bei Apollo 13) am Boden zu lösen. Diese physischen Zwillinge besaßen jedoch noch keine Echtzeit-Datenanbindung und entsprachen damit nicht dem heutigen Verständnis eines Digitalen Zwillings. Als formales Konzept im modernen Sinne wurde der Digitale Zwilling erst 2002 von Dr. Michael Grieves (Florida Institute of Technology, NASA-Berater) vorgestellt, der ein virtuelles Produktmodell mit kontinuierlicher Datenverbindung zum realen Produkt skizzierte. Den Namen “Digital Twin” prägte dann John Vickers von der NASA im Jahr 2010 im Rahmen einer Technologie-Roadmap, womit das Konzept eine offizielle Bezeichnung erhielt.

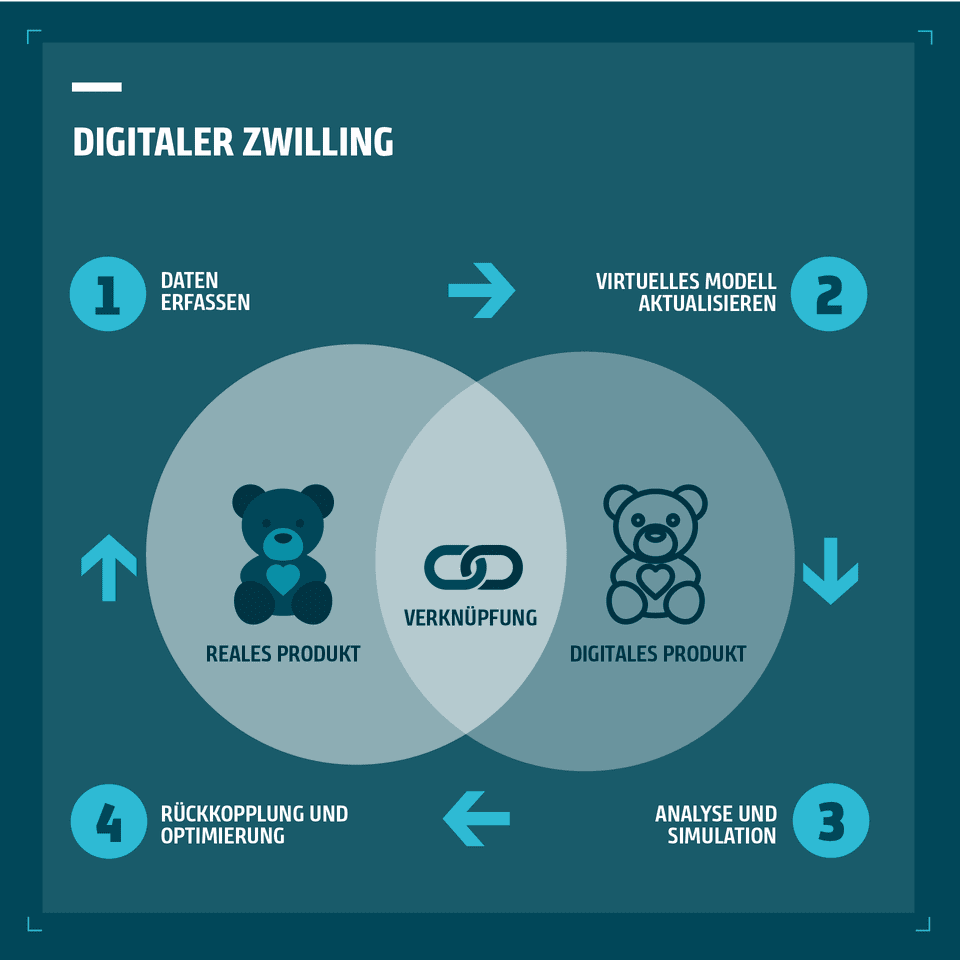

Wie funktioniert ein Digitaler Zwilling?

Ein Digitaler Zwilling verknüpft die physische und die digitale Welt durch einen ständigen Datenfluss. Die Funktionsweise lässt sich vereinfacht in vier Schritten erklären:

- Daten erfassen: Sensoren am realen Objekt (etwa Maschinen, Fahrzeuge, Gebäude oder sogar menschliche Organe) messen relevante Parameter – z. B. Temperatur, Position, Geschwindigkeit, Füllstand oder Vitalwerte. Auch bereits vorhandene Systeme, wie ein ERP System, kann aktuelle Informationen, beispielsweise die Bewegungen eines Artikels an einen Digitalen Zwilling weitergeben.

- Virtuelles Modell aktualisieren: Die eingehenden Sensor- und Betriebsdaten speisen ein virtuelles Modell des Objekts. Dieses Modell – der Digitale Zwilling – enthält alle Informationen, um den aktuellen Zustand realitätsgetreu abzubilden. Änderungen im physischen Objekt führen dadurch unmittelbar zu einer Aktualisierung des digitalen Abbildes (automatische Synchronisation). Beispielsweise erhöht ein Roboterarm in der Fabrik seine Geschwindigkeit, und sofort spiegelt der Zwilling diesen neuen Wert wider.

- Analyse und Simulation: Im Digitalen Zwilling können die Daten mittels Algorithmen analysiert werden. Data Mining und Machine Learning spielen hier eine entscheidende Rolle. Darüber hinaus lassen sich im virtuellen Modell Was-wäre-wenn-Szenarien durchspielen: Wie reagiert eine Anlage, wenn die Last steigt? Was passiert bei einem bestimmten Ausfall? Solche Simulationen helfen, Risiken und Engpässe zu erkennen, aber auch Optimierungspotenziale zu identifizieren, ohne reale Abläufe unterbrechen zu müssen.

- Rückkopplung und Optimierung: Die gewonnenen Erkenntnisse lassen sich nutzen, um Maßnahmen abzuleiten. In einfachen Fällen erhält ein menschlicher Operator Handlungsempfehlungen (z. B. Wartung vorziehen, Parameter anpassen). In fortgeschrittenen Szenarien gibt der Digitale Zwilling direkt Steuerbefehle zurück an das physische System – man spricht von einem geschlossenen Regelkreis. So kann das reale Objekt in Echtzeit auf Ereignisse reagieren, gesteuert durch seinen digitalen Zwilling.

Anwendungsbeispiele

Ein besonders anschauliches Anwendungsgebiet ist das Behältermanagement. Ladungsträger wie Container, Kisten oder Paletten sind über weite Strecken und Standorte verteilt. Probleme werden so oft erst spät erkannt. Ein Behälterpool mit mehreren Millionen Assets, beispielsweise für den Transport im Einzelhandel (Gemüse, Fleisch, Fisch), ist dabei keine Ausnahme. Die Komplexität steigt mit der Menge und der Variantenvielfalt von Behältern, wodurch Transparenz besonders relevant wird.

Der digitale Zwilling eines Ladungsträgers verrät dabei nicht nur, wo sich dieser aktuell befindet und in welchem Zustand er ist. Vielmehr sind hier alle Informationen hinterlegt, die für ein effizientes Behältermanagement nötig sind. So kann zum Beispiel hinterlegt werden, welcher Ladungsträger welche Ladung transportieren darf, wie viele Umläufe er bereits hinter sich hat, wann er dem Pool hinzugefügt wurde oder wo er bezogen wurde. Ein digitaler Zwilling bietet somit die Grundlage für intelligente und datenbasierte Entscheidungen.

Eine darauf aufbauende Entscheidungsintelligenz bieten wir mitsamt Digitaler Zwillinge in unserer Software SYNCROTESS. Dadurch unterstützen wir bei der Planung und Steuerung. Wir analysieren automatisiert alle verfügbaren Informationen kontinuierlich und leiten Handlungsempfehlungen ab: Wann müssen welche und wie viele Behälter wo sein? Wie lassen sich kurzfristige Verzögerungen im Pool ausgleichen? Diese Entscheidungsunterstützung schafft bessere Transparenz über den gesamten Behälterbestand, lastet den bestehenden Behälterpool effizienter aus und senkt die Kosten durch geringere Umlaufzeiten.

Vorteile & Herausforderungen

Digitale Zwillinge bieten vielfältige Vorteile, bringen aber auch einige Herausforderungen mit sich. Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Aspekte beider Seiten:

Vorteile

- Echtzeit-Überwachung und Transparenz: Kontinuierliche Sicht auf Zustand und Leistung von Anlagen oder Produkten. Dies verbessert das Verständnis komplexer Prozesse.

- Vorausschauende Wartung: Früherkennung von Störungen ermöglicht Reparaturen bevor Ausfälle auftreten. Das reduziert Stillstandzeiten und Instandhaltungskosten erheblich.

- Effizienzsteigerung & Kostenersparnis: Optimierte Abläufe führen zu höherer Produktivität und geringerem Ressourcenverbrauch. Durch Simulation können Zeit und Kosten in Entwicklung und Betrieb gespart werden.

- Verbesserte Produkt- und Servicequalität: Virtuelle Tests und laufende Analysen helfen, Qualitätsmängel früh zu erkennen und zu beheben. Produkte können kundenspezifisch angepasst und verlässlicher betrieben werden.

- Unterstützung bei Entscheidungen: Durch die gewonnenen Einblicke können fundierte Entscheidungen getroffen werden. „Was-wäre-wenn“-Simulationen liefern eine sichere Basis, um Risiken abzuwägen und Innovationen voranzutreiben.

Herausforderungen

- Hohe Datenanforderungen: Große Datenmengen müssen erfasst, übertragen und ausgewertet werden. Ohne zuverlässige Sensorik und schnelle Netze ist eine lückenlose Echtzeit-Synchronisation schwierig.

- Integrations- und Standardisierungsprobleme: In heterogenen Umgebungen müssen viele Systeme und Maschinen vernetzt werden. Initiativen wie ISO 23247 oder Plattform Industrie 4.0 tragen dazu bei, diese Hürden zu überwinden, indem sie gemeinsame Referenzmodelle und Schnittstellen definieren.

- Datensicherheit und Datenschutz: Ein Zwilling sammelt umfangreiche Betriebsdaten. Diese sensiblen Informationen müssen vor Cyberangriffen geschützt und gemäß Datenschutzbestimmungen behandelt werden.

- Akzeptanz und Change Management: Die Einführung digitaler Zwillinge verändert Abläufe und erfordert oft neues Know-how. Mitarbeiter müssen mitgenommen und geschult werden. Mitunter bestehen Berührungsängste, etwa die Sorge vor Automatisierung und Jobverlust, denen aktiv begegnet werden muss.

Fazit

Als virtuelle Doppelgänger realer Systeme verbinden Digitale Zwillinge die physische mit der digitalen Welt und ermöglichen völlig neue Einblicke in komplexe Abläufe. Ob Produktion, Logistik, Energie oder Medizin – die Beispiele zeigen, dass Digitale Zwillinge vielfältige Vorteile bieten: Prozesse werden effizienter, Ausfälle seltener und Innovationen schneller umsetzbar. Änderungen können sofort getestet und umgesetzt werden und unterstützt durch Data Mining und Machine Learning ermöglichen Digitale Zwillinge diverse Optimierungschancen. So konnte sich der Digitale Zwilling bereits in vielen Branchen unverzichtbar machen.

ÜBER UNSERE EXPERT:INNEN

Mario Bock

AI Application Specialist | Corporate Marketing

Mario Bock arbeitet seit 2023 als AI Application Specialist im Bereich Corporate Marketing bei INFORM. Er kam 2016 zu INFORM und begann seine Karriere in der Softwareentwicklung. Angetrieben von seiner Begeisterung für künstliche Intelligenz schrieb er ein Buch über die Grundlagen der KI und konzentriert sich nun auf die Anwendung von KI-Tools im Marketing. Mit seiner Leidenschaft für Innovation und praktische KI-Anwendungsfälle gestaltet er bei INFORM die Zukunft der Kommunikation und Content-Erstellung mit.